Über uns

Wir sind Viele:

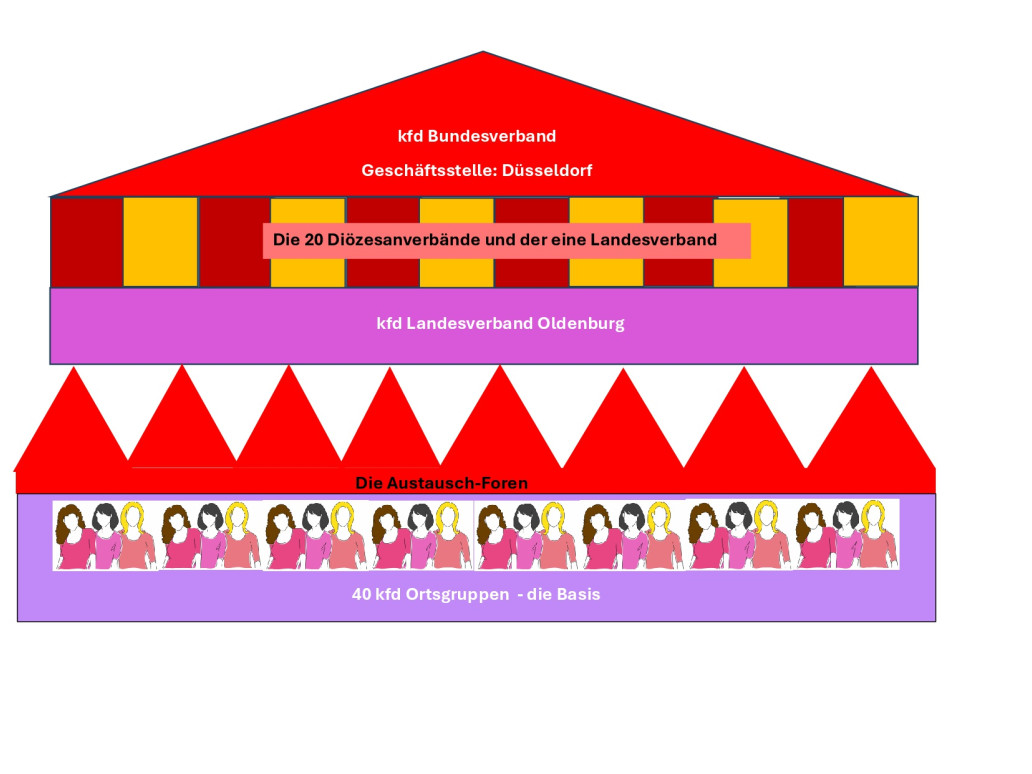

Fast 4000 Frauen in 40 Gruppen von Dümmer bis zur Nordsee sind Mitglied in der kfd im Landesverband Oldenburg!

Mit den vielen kfd Frauen im ganzen Bundesgebiet sind wir fast 350.000!

Wir bewegen was:

Wir engagieren uns für die Anliegen von Frauen in Kirche, Gesellschaft und Politik. Gleichstellung und Gleichberechtigung sind unsere politischen Forderungen. Die Förderung der Selbstbestimmung der gewählten Lebensmodelle auf der Grundlage unserer christlichen Werte. Dabei bieten wir spirituelle Angebote und frauengerechte Gottesdienste für alle Suchende und Fragende.

Wir sind stark:

Unter dem Leitbildmotto: ‚leidenschaftlich glauben und leben’ sind die Gruppen aktiv und organisieren ihre Gemeinschaft. Spaß und Unternehmungsfreude, Einsatz für Frauenrechte und gemeinsame Glaubenspraxis bestimmen unser Tun!

Unsere Schwerpunkt-Themen sind:

- Schöpfung bewahren: Zukunft nachhaltig und geschlechtergerecht

- Gleiche Chancen – gleiches Geld- gleiche Macht

- Geschlechtergerechtigkeit in der Kirche

Unsere Ortsgruppen

Unsere kfd im Landesverband organisiert sich in Ortsgruppen zwischen Dammer Berge und Nordsee. Hier sind die Mitglieder aktiv und treffen sich regelmäßig zu gemeinsamen Aktivitäten, Veranstaltungen und gottesdienstlichen Feiern.

Die kfd Ortsvorstände treffen sich im Frühjahr und im Herbst zu Austauschtreffen. Hier geht es um 'Best practise' und Verbandsinformationen.

Foren der Ortsgruppen:

- Damme / Rüschendorf / Osterfeine / Neuenkirchen i.O.

- Steinfeld / Mühlen / Handorf-Langenberg / Holdorf / Dinklage

- Lohne St. Gertrud / Lohne St. Josef / Kroge-Ehrendorf / Brockdorf

- Langförden / Frauenkreis Langförden / Frauenkreis Bühren / Viskek / Rechterfeld / Ahlhorn / Bakum / Oythe

- Löningen / Bunnen / Essen / Frauenkreis Essen / Bevern

- Emstek / Cappeln / Höltinghausen / Kneheim / Cloppenburg

- Friesoythe / Altenoythe / Bösel / Neuscharrel / Kampe-Kamperfehn

- Sande / Jever / Wardenburg / Delmenhorst

Der kfd Landesvorstand

Der Landesvorstand besteht aus 8 gewählten Frauen:

- Ilse Nemann-Brak, Vorsitzende

- Ulrike kl. Hillmann, Stellv. Vorsitzende

- Ursula Haskamp, Kassenwartin

- Petra Focke, Geistliche Leiterin

- Christa Feldhaus

- Ursula Hoppe

- Anja Schlarmann

- Annette Kraimer

das Büro ist zu erreichen unter:

kfd Landesverband Oldenburg

Bahnhofstr. 8

49377 Vechta

04441 872 28

info@kfd-lv-oldenburg.de

Ständiger Ausschuss 'Frauen und Erwerbsarbeit'

Der Ständige Ausschuss "Frauen und Erwerbsarbeit" des kfd-Bundesverbandes setzt sich gezielt mit den aktuellen Herausforderungen von Frauen in verschiedenen Formen von Berufs- und Erwerbstätigkeit auseinander.

Die Delegierten für den Landesverband sind Ulrike kl. Hillmann und Jutta Arkenberg.

Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses “Frauen und Erwerbsarbeit” greifen in ihrer Arbeit die Fragen von berufstätigen Frauen auf und vertreten ihre Interessen sowohl in der Kirche als auch in der Gesellschaft.

Darüber hinaus fördert der Ausschuss das Bewusstsein für die Anliegen erwerbstätiger Frauen innerhalb der kfd und trägt maßgeblich zur gesellschaftspolitischen Positionierung des Verbandes bei. Die kfd blickt auf eine lange Tradition in der kontinuierlichen Auseinandersetzung mit den Themen Berufs- und Erwerbsarbeit von Frauen zurück.

Ständiger Ausschuss 'Hauswirtschaft und Verbraucherthemen

Der Ständige Ausschuss "Hauswirtschaft und Verbraucherthemen" des kfd-Bundesverbands setzt sich für die Stärkung des Images der Hauswirtschaft ein. Hauswirtschaft ist eine unverzichtbare Grundlage für ein nachhaltiges Leben, das Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft positiv beeinflusst.

Die Delegierten aus dem Landesverband sind Ursula Hoppe und Martina Landwehr.

Entscheidungen im Haushalt – von der Ressourcennutzung bis hin zur Erhaltung der Lebensqualität – haben weitreichende Auswirkungen auf die Umwelt und die gerechte Verteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit.

kfd Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen

Die Diözesanverbände Hildesheim un Osnabrück bilden gemeinsam mit dem Landesverbnd Oldenbrug die Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen.

Dadurch ist die kfd Niedersachsen im Landesfrauenrat in Hannover vertreten. Ilse Nemann-Brak ist die Vorsitzende der kfd LAG.

Der kfd Bundesvorstand

Der Bundesvorstand der kfd wurde 2025 neu gewählt mit der Vorsitzenden Anne König und den eiden stellvertreterinnen Ulrike Göken-Huismann und Lucia Lagoda.

Der von der Bundesversammlung für eine Amtszeit von vier Jahren gewählte Bundesvorstand leitet den Bundesverband.

Er hat die politische und wirtschaftliche Gesamtverantwortung.

Unsere kfd Satzung

Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) Landesverband Oldenburg

SATZUNG

Präambel

Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) ist eine Gemeinschaft von Frauen, die einander helfen, ermutigen und begleiten, ihre eigene Persönlichkeit nach der Botschaft Jesu Christi zu entfalten und in Partnerschaft zu allen Menschen zu leben.

Die kfd ist eine Gemeinschaft in der Kirche, in der die Mitglieder

• aus der Kraft des Glaubens leben und von der Botschaft Jesu Christi Zeugnis geben wollen,

• am Dienst der Kirche verantwortlich teilnehmen,

• Partnerschaft und Geschwisterlichkeit fördern zwischen Frauen und Männern, Generationen, Konfessionen, Religionen und Kulturen.

Die kfd ist eine Gemeinschaft in der Gesellschaft, die in christlicher Verantwortung – in Zusammenarbeit mit anderen Gruppen – Aufgaben übernimmt für Familie, Berufswelt, Gesellschaft und Staat.

§ 1 Name, Rechtsform, Sitz und Geschäftsjahr

Der Verein trägt den Namen „Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands – kfd-Landesverband Oldenburg“, nachstehend Landesverband genannt.

Der Sitz des Verbandes ist Vechta.

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Die Satzung des Landesverbandes darf der Satzung des Bundesverbandes nicht widersprechen.

§ 2 Zwecke und Gemeinnützigkeit

Der Landesverband verfolgt ausschließlich und unmittelbar kirchliche, mildtätige und gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Zweck des Landesverbandes ist es, die Grundsätze, wie sie in der Präambel formuliert sind, zu verwirklichen. Dazu gehört, Frauen in ihren verschiedenen Lebenssituationen wahrzunehmen und vielfältige Formen des Engagements zu ermöglichen. Mit seinen Angeboten ist der Landesverband für alle Frauen offen.

Der Verband verfolgt folgende Zwecke im Sinne des § 52 Abgabenordnung:

• die Förderung der Religion,

• die Förderung von Kunst und Kultur,

• die Förderung der Volks- und Berufsbildung,

• die Gleichberechtigung von Frauen und Männern,

• die Förderung des traditionellen Brauchtums,

• die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie,

• die Förderung der Wohlfahrtspflege und des Klimas- sowie des Verbraucherschutzes,

• die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements,

• die Förderung der Hilfe für Verfolgte und Flüchtlinge sowie die Förderung des Andenkens an Verfolgte und Kriegs- und Katastrophenopfer.

Die Zwecke des Landesverbandes werden auf der Grundlage der Präambel verwirklicht insbesondere durch:

• Weiterbildungen in den Bereichen der christlichen Persönlichkeitsentfaltung und der kirchlichen und gesellschaftlichen Bewusstseinsbildung sowie Wahrnehmung der Aufgaben der kirchlichen Erwachsenenbildung, z.B. durch Kooperationen mit der Katholischen Erwachsenenbildung (KEB),

• die Weiterbildung von Mitgliedern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Aufgaben in der kfd, Kirche und Gesellschaft, auch zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements, z.B. durch Schulungen für Vorstandsfrauen,

• Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft wahrzunehmen und verantwortliche Mitgestaltung zu ermöglichen, z.B. durch Pressemitteilungen und Netzwerkarbeit mit den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten,

• die Förderung von religiösem Leben, dazu gehören: gemeinsames Gebet, Feier von Gottesdiensten, Glaubens- und Schriftgespräche, Besinnungstage und Exerzitien und religiöse Weiterbildung, z.B. durch die Gestaltung von Frauenliturgien und Besinnungsangeboten am Aschermittwoch,

• Zusammenarbeit mit kirchlichen Gremien und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im pastoralen Dienst, insbesondere der Frauenseelsorge, z.B. durch Netzwerktreffen mit Pastoralreferentinnen,

• die Förderung von religiösen, pastoralen und missionarischen Aufgaben, z.B. durch Austauschtreffen für Besuchskreise von Senioren- oder Trauergruppen,

• Impulse der feministischen Theologie, damit Frauen ihre eigene Spiritualität in der Kirche leben können, z.B. durch Bibelkurse zu biblischen Frauengestalten,

• die Förderung der ökumenischen Zusammenarbeit, z.B. durch die Weltgebetstagsarbeit,

• die Zusammenarbeit mit Einrichtungen, die der Bildung, Beratung und Erholung von Frauen dienen, z.B. durch die Unterstützung des Müttergenesungswerkes (MGW),

• Mitgliedschaft und Zusammenarbeit mit Organisationen der Wohlfahrts-pflege, z.B. durch Unterstützung des SkF – Frauenhauses, Mitgliedschaft im Familienbund,

• Bildung und Begleitung von Gruppen unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Lebensphasen und Lebenssituationen von Frauen, z.B. durch Mutter-Kind-Treffen,

• Förderung der Gemeinschaft und Solidarität unter Frauen, z.B. durch Kooperation mit der Gefängnisseelsorgerin der JVA Frauen,

• Projekte und Aktionen in den Bereichen Kunst, Kultur und Brauchtum sowie musisches Tun und Sport zu initiieren, zu begleiten und durchzuführen; z.B. durch Initiieren von Autorenlesungen, Bilderausstellungen und Erntedank- oder Karnevalssitzungen,

• Informations- und Weiterbildungsangebote in Verbraucher- und Gesundheitsfragen sowie zum Klimaschutz, z.B. durch Bildungsveranstaltungen mit dem Umweltzentrum der Kath. Akademie Stapelfeld,

• die Organisation von Besuchsdiensten, Unterstützung und Hilfe für Frauen, z.B. durch Trauergruppen,

• Unterstützung von Menschen in Notlagen i.S.d.§53 AO durch Rat und Tat,

• Förderung von Projekten zur Integration ausländischer Mitbürgerinnen durch die Organisation interkultureller Begegnungen und Unterstützung bedürftiger Migrantinnen, z.B. durch die Qualifizierung von ‚Kulturmittlerinnen‘,

• Aktionen und Angebote zur Weiterbildung in den Bereichen Entwicklungs-zusammenarbeit und Schöpfungsverantwortung, z.B. durch Weltgebets-tagsprojektarbeit,

• Kampagnen zu frauenspezifischen Auswirkungen politischer Entscheidungen, z.B. durch Unterschriftenaktionen und Aktionen am Equalpayday,

• den Einsatz für den Frieden durch Bildung, Gebet und Aktionen, z.B. die Durchführung des Friedensgebetes im Januar,

• die Vertretung der Interessen von Frauen in Kirche, Staat, Wirtschaft und Gesellschaft, z.B. durch das politische Frauenfrühstück,

• die Zusammenarbeit im Landesverband und Förderung der Arbeit auf allen Ebenen und allen Zusammenschlüssen im Interesse gegenseitiger Hilfe und gemeinsamer Aktionen, z.B. durch die Landesarbeitsgemeinschaft Niedersachsen der kfd und durch die Mitwirkung im Landesfrauenrat Niedersachsen,

• Informations- und Erfahrungsaustausch in unterschiedlichen Gruppen, Gremien und Strukturen zu ermöglichen, z.B. durch Austauschebenen in Pfarrei bzw. Dekanat (siehe: § 9 letzter Abschnitt),

• die Mitarbeit in den Gremien des Bundesverbandes der kfd, z.B. durch die Ständigen Ausschüsse ‚Frauen und Erwerbsarbeit‘ bzw. ‚Hauswirtschaft und Verbraucherthemen‘,

• Zusammenarbeit mit anderen steuerbegünstigten Verbänden und Gruppen, z.B. durch die Mitwirkung im Komitee der Verbände,

• Mitgliedschaft in Arbeitsgemeinschaften und Organisationen zur Förderung der vorgenannten Satzungsziele, z.B. durch Mitwirkung in der MIDA (Menschenwürde in der Arbeitswelt),

• die Darstellung von Interessen, Zielen und Aufgaben der kfd in der Öffentlichkeit und durch die Vertretung in kirchlichen und nichtkirchlichen Gremien, z.B. durch Pressemitteilungen oder Aktionswochen.

Der Landesverband ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

Die Mittel des Landesverbandes dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Landesverbandes.

Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zwecke des Landesverbandes fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

§ 3 Kirchliche Stellung

Der Landesverband ist ein privater rechtsfähiger Verein von Gläubigen im Sinne der Canones 321 ff. des Codex Iuris Canonici (CIC). Er unterliegt der kirchenrechtlichen Aufsicht des Offizials im Offizialatsbezirk Oldenburg. Die Satzung muss gemäß can 322 § 2 in Verbindung mit can 312 § 1 CIC durch das Bischöflich Münstersche Offizialat in Vechta gebilligt werden. Beschlüsse der Vertreterinnenversammlung, nachstehend Landesversammlung genannt, über Satzungs- und Zweckänderungen sowie über die Auflösung des Verbandes bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der schriftlichen Zustimmung des Bischöflich Münsterschen Offizialats in Vechta.

Die Grundordnung des Kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse sowie die Ordnung für den Umgang mit sexuellem Missbrauch Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener durch Kleriker und sonstige Beschäftigte im kirchlichen Dienst findet in ihrer jeweiligen im kirchlichen Amtsblatt des Bistums Münsters veröffentlichten Fassung Anwendung.

§ 4 Aufbau

Der Verband organisiert sich in

• kfd-Landesverband,

• örtlichen kfd-Gruppen,

• anderen Organisationseinheiten,

• Einzelmitglieder.

Die Landesversammlung verabschiedet im Rahmen dieser Satzung Regelungen mit unmittelbarer Wirkung für alle Ebenen.

Eine örtliche kfd-Gruppe kann sich eine eigene Satzung geben, die der Satzung des Landesverbandes nicht widerspricht, und sie muss für deren Wirksamkeit vom Landesverband genehmigt werden.

§ 5 Mitgliedschaft und Beitrag

Mitglied im Landesverband können Frauen werden, die dem Zweck, den Zielen und Aufgaben grundsätzlich zustimmen und den Mitgliedsbeitrag entrichten. Über die Aufnahme von Mitgliedern entscheidet – auf deren in Textform gestellten Antrag – der Landesvorstand.

Die Mitgliedschaft wird in der Regel durch einen in Textform gestellten Antrag auf der Ebene des Landesverbandes Oldenburg erworben. Die Mitglieder können ihre Mitgliedschaft

• in örtlichen kfd-Gruppen,

• in anderen Organisationseinheiten,

• als Einzelmitglieder ausüben.

kfd-Mitglieder sind Mitglieder auf allen Ebenen.

Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird von der Landesversammlung festgelegt und beinhaltet die Beiträge für die unterschiedlichen Ebenen. Einzelmitglieder zahlen zuzüglich zum Mitgliedsbeitrag einen Zuschlag für den zusätzlichen Aufwand.

Die Mitgliedschaft endet:

• durch die Auflösung des Landesverbandes,

• durch Kündigung in Textform,

• durch Tod,

• durch Ausschluss,

• bei Einzelmitgliedern durch Beitragsrückstand in Höhe eines Jahresbeitrages.

Mit Auflösung/Kündigung einer örtlichen kfd-Gruppe wechseln die Mitglieder in den Mitgliederstatus einer Einzelmitgliedschaft.

Die Landesversammlung kann nach vorheriger Anhörung ein Mitglied ausschließen, wenn es

• schuldhaft gegen die Ziele des Verbandes, die Satzung und die auf der Satzung beruhenden Beschlüsse der Verbandsorgane verstößt,

• eine mit den Werten des Verbandes unvereinbare Gesinnung offenbart oder unterstützt,

• die Interessen des Landesverbandes verletzt,

• oder sein Ansehen schädigt.

§ 6 Organe

Der Landesverband hat folgende Organe:

• Landesversammlung,

• Landesvorstand.

§ 7 Landesversammlung

Die Landesversammlung ist das Organ für die grundlegenden Entscheidungen des Landesverbandes.

Stimmberechtigte Mitglieder sind:

• eine Delegierte je Ortsgruppe je angefangene 100 Mitglieder zum 01.01. eines Jahres,

• stimmberechtige Mitglieder des Landesleitungsteams,

• bis zu einer Delegierten je 100 Einzelmitglieder zum 01.01. eines Jahres,

• bis zu einer Delegierten je 100 Mitglieder anderer Organisationseinheiten zum 01.01. eines Jahres,

• die Rechnungsprüferinnen.

Die Delegierten werden von den entsendenden Ebenen/Gruppen in der Regel für vier Jahre benannt.

Die Einzelmitglieder und die anderen Organisationseinheiten des Landesverbandes können vertreten durch die nach vorstehendem Delegiertenschlüssel gewählten Delegierten stimmberechtigt teilnehmen. Diese Wahl erfolgt in Textform; Listenwahl sowie Blockwahl sind zulässig und eine Mindestbeteiligung ist nicht notwendig.

Jedes stimmberechtigte Mitglied kann seine Stimme einem anderen stimmberechtigten Mitglied schriftlich übertragen; kein Mitglied kann jedoch mehr als zwei Stimmen auf sich vereinen.

Beratend kann die Verbandsreferentin an der Landesversammlung teilnehmen.

Aufgaben der Landesversammlung:

• Einbringen und Beratung von Schwerpunkten der Arbeit des Landes-verbandes,

• Entgegennahme des Tätigkeitsberichtes des Landesvorstandes,

• Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes über die Finanzlage des Landesverbandes,

• Entgegennahme des Berichtes der Rechnungsprüferinnen,

• Diskussion der Berichte und Entlastung des Landesvorstandes,

• Beschluss über die Verwendung des Jahresergebnisses,

• Beschlussfassung über die Höhe des Mitgliedsbeitrages und des Zuschlags für Einzelmitglieder,

• Wahl von drei bis acht stimmberechtigten Mitgliedern des Landesvorstandes; die Wahl des Vorstandes nach § 26 BGB erfolgt durch den Landesvorstand,

• Wahl der Geistlichen Leiterin und / oder Wahl des Präses,

• Wahl von zwei stimmberechtigten Mitgliedern der Landesversammlung zu Rechnungsprüferinnen für jeweils zwei Jahre, zweimalige Wiederwahl ist möglich,

• Beschlussfassung über Anträge,

• Beschlussfassung über die Satzung und Satzungsänderungen,

• Beschlussfassung über die Geschäftsordnung der Landesversammlung und die Wahlordnung,

• Stellungnahme zu Vorgängen in Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit,

Beschlussfassung über die Einsetzung eines Wahlausschusses und Wahl seiner Mitglieder.

Verfahrensregeln:

Die Landesversammlung tagt in der Regel jährlich. Sie wird vom Landesvorstand mit einer Frist von vier Wochen unter Mitteilung der Tagesordnung in Textform einberufen. Sie muss außerdem einberufen werden, wenn ein Drittel ihrer Mitglieder dieses schriftlich beantragen und begründen.

Die Landesversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß einberufen wurde.

Die Landesversammlung wird von einem Mitglied des Landesvorstandes nach § 26 BGB geleitet, sofern die Landesversammlung nichts anderes beschließt.

§ 8 Landesvorstand

Der Landesvorstand ist das leitende Organ des Landesverbandes.

Stimmberechtigte Mitglieder sind:

• die Vorsitzende,

• zwei Stellvertreterinnen,

• bis zu fünf Beisitzerinnen,

• eine Geistliche Leiterin und / oder ein Präses.

Beratendes Mitglied ist die Verbandsreferentin.

Soweit der Landesvorstand noch nicht oder nicht mehr vollständig ist, bleibt hiervon seine Beschlussfähigkeit unberührt. Er kann sich für den Zeitraum bis zur nächsten Landesversammlung mit ¾-Mehrheitsbeschluss um bis zu drei Personen selbst ergänzen und/oder Ämter und Funktionen neu zuordnen. Ergänzte Landesvorstandsmitglieder müssen in der nächsten Landesversammlung für den Rest der Amtsperiode durch Wahl bestätigt werden. Sie haben bis zur Wahl kein Stimmrecht und können bis dahin keine Funktion nach §26 BGB ausüben. Die Mitglieder des Landesvorstandes bleiben bis zur Neuwahl im Amt.

Den Vorstand nach § 26 BGB bilden die Vorsitzende sowie die beiden Stellvertreterinnen. Zwei Personen dieses Vorstandes sind gemeinsam vertretungsberechtigt.

Dem Vorstand nach § 26 BGB obliegt die wirtschaftliche und personelle Gesamtverantwortung, und er ist zuständig für:

• die geordnete Geschäfts- und Kassenführung,

• die Erstellung des Rechenschaftsberichtes und des Wirtschaftsplans,

• die Vorbereitung, Einberufung und Leitung der Landesversammlung,

• der Landesvorstand hat als leitendes Organ Sorge zu tragen für die Orientierung am Zweck und für die Erfüllung der Aufgaben des Landesverbandes,

• der Landesvorstand leitet den Landesverband und hat die politische Gesamtverantwortung. Er vertritt die politischen Interessen des Verbandes in Kirche und Gesellschaft.

Aufgaben des Landesvorstandes sind insbesondere:

• konzeptionelle Weiterentwicklung des Verbandes,

• Informationsaustausch mit den Ortsvorständen,

• Wahl einer Vorsitzenden nach § 26 BGB,

• Wahl der Stellvertreterinnen nach § 26 BGB,

• Wahl von bis zu fünf Beisitzerinnen,

• Verantwortung für die Durchführung von Beschlüssen der Landesversammlung,

• Stellungnahmen und Initiativen zu Vorgängen in Kirche, Gesellschaft und Öffentlichkeit aus aktuellem Anlass,

• Benennung der Delegierten in andere Gremien,

• Erstellung eines Tätigkeitsberichtes zur Vorlage in der Landesversammlung.

Auf die Mitglieder des Landesvorstandes werden die Rechtsfolgen des § 31a BGB angewendet.

Die Kandidaturen der Geistlichen Leiterin und des Landespräses bedürfen der Freistellung und nach erfolgter Wahl der Beauftragung durch den Offizial.

Der Landesvorstand tagt in der Regel mehr als sechsmal jährlich. Er wird von einem Mitglied des Landesvorstandes nach § 26 BGB mit einer Frist von einer Woche und unter Mitteilung der Tagesordnung einberufen. Er ist außerdem einzuberufen, wenn mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder dies verlangen.

Der Landesvorstand ist beschlussfähig, wenn die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist.

Die Mitglieder des Landesvorstandes können für die Ausübung ihres Amtes, soweit dieses nicht in Ausübung ihres Hauptamtes erfolgt, eine angemessene pauschale Zeitaufwandsentschädigung erhalten, deren Höhe durch die Landesversammlung festgesetzt wird.

§ 9 Örtliche kfd-Gruppen

Die Regelungen der Satzung finden immer auch auf die örtlichen kfd-Gruppen Anwendung sofern hier nichts anderes festgelegt wird.

Örtliche kfd-Gruppen sind in der Regel regionale Untergliederungen des kfd-Landesverbandes auf der Ebene der Gemeinden. Sie können dann eigenverantwortlich als rechtsfähige oder nicht rechtsfähige Vereine ihre Geschäfte im Rahmen dieser Satzung führen.

Die örtliche kfd-Gruppe trägt den Namen „Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands – kfd“ – sowie zusätzliche Bezeichnungen, die sich aus dem Namen der Gemeinde und/oder des Ortes ergeben.

Die benannten Zwecke und Zweckverwirklichungsmaßnahmen gelten für die örtlichen kfd-Gruppen, soweit diese Tätigkeiten in der jeweiligen örtlichen kfd-Gruppe ausgeübt werden.

Die Organe der örtlichen kfd-Gruppe sind

• die Mitgliederversammlung,

• der örtliche Vorstand (örtliches Team).

Die örtliche kfd-Gruppe kann zusätzliche Beiträge zum Mitgliedsbeitrag erheben. Diese sind jedoch deutlich unabhängig vom Mitgliedsbeitrag zu kennzeichnen.

Die Mitgliederversammlung der örtlichen kfd-Gruppen setzt sich aus allen Mitgliedern der Gruppe zusammen. Sie tagt einmal jährlich.

Aufgaben der Versammlung sind:

• die Wahl des örtlichen Vorstandes, genannt: Leitungsteam,

• Wahl von zwei Kassenprüferinnen,

• Entgegennahme des Rechenschaftsberichtes,

• Entlastung des örtlichen Leitungsteams,

• Benennung der Delegierten für den Landesverband,

• Wahl von bis zu zwei ehrenamtlichen und/oder hauptamtlichen geistlichen Leiterinnen und/oder Präses,

• Beschluss über zusätzliche Beiträge zum Mitgliedsbeitrag.

Weitere Aufgaben können sein:

• Gestaltung und Umsetzung der örtlichen Arbeit und Programmpunkte,

• Initiierung und Durchführung von örtlichen Projekten im Sinne der Satzungszwecke,

• Umsetzung einschlägiger Beschlüsse der Landesversammlung.

Der örtliche Vorstand besteht aus mindestens einem bis zu 10 Mitgliedern. Aufgaben des örtlichen Vorstandes sind:

• Einberufung und Leitung der Mitgliederversammlung,

• Mitgliederverwaltung, Erhebung des Mitgliedsbeitrages und Kassenführung,

• Rechenschaftsbericht in der Mitgliederversammlung,

• Informationsweitergabe.

Die Auflösung einer örtlichen kfd-Gruppe kann nur von einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, die eigens zur Beschlussfassung hierüber einberufen worden ist.

Die Auflösung bedarf der ¾-Mehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten der Mitgliederversammlung. Sobald Überlegungen zur Auflösung diskutiert werden, ist ein Beratungsgespräch mit dem kfd - Landesverband Oldenburg zu führen.

Im Falle einer Auflösung einer eigenständigen örtlichen kfd-Gruppe oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen an den kfd- Landesverband Oldenburg, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne dieser Satzung zu verwenden hat. Eine solche pfarrliche Gemeinschaft verliert darüber hinaus das Recht, sich Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd) zu nennen.

Die örtlichen kfd Leitungsteams vernetzen sich untereinander entweder auf Pfarr- oder auf Dekanatsebene mit mindestens drei anderen regional benachbarten kfd Gruppen.

Die Aufgaben dieser Netzwerktreffen können sein:

• die regionale Verbandsentwicklung,

• Gestaltung und Umsetzung der regionalen Arbeit und Programmpunkte,

• Austausch über die Arbeit in den örtlichen kfd-Gruppen,

• Initiierung und Durchführung von regionalen Projekten im Sinne der Satzungszwecke,

• Umsetzung einschlägiger Beschlüsse der Landesversammlung.

§ 10 Wahlen

Die Regelungen gelten analog für alle Gliederungen des Verbandes soweit keine individuellen Regelungen getroffen worden sind. Der Landesvorstand fordert die stimmberechtigten Mitglieder der Landesversammlung in Textform auf, bis spätestens vier Wochen vor Beginn der Landesversammlung Wahlvorschläge einzureichen. Der Landesvorstand kann von sich aus Wahlvorschläge machen, wobei er an keine Frist gebunden ist.

Die Wahlordnung kann Brief-, Listen- und Blockwahl vorsehen sowie bestimmen, dass gewählt ist, wer nicht die Mehrheit, aber die meisten Stimmen erhält. Die Wahlen sind geheim.

Jedes stimmberechtigte Mitglied der Landesversammlung hat die Möglichkeit, die Wahlen anzufechten. Die Anfechtung hat unmittelbar nach der Wahl, jedoch spätestens nach Ablauf von drei Monaten nach Beendigung der Landesversammlung beim Landesvorstand schriftlich zu erfolgen. Die Wahlen erfolgen für jeweils vier Jahre. Eine zweimalige Wiederwahl ist möglich. Ab der dritten Wiederwahl ist ein Quorum von ⅔ der Stimmen aller anwesenden Stimmberechtigten erforderlich.

Die neugewählten Amtsträgerinnen treten mit Sitzungsende des wählenden Gremiums ihr Amt an.

§ 11 Arbeitskreise, Projektgruppen, Kommissionen

Vom Landesvorstand berufene Arbeitskreise, Projektgruppen und von der Landesversammlung eingerichtete Kommissionen unterstützen den Landesvor-stand in der inhaltlichen Arbeit.

§ 12 Kooperationen

Zu den Aufgaben des Landesverbandes gehören umfassende Frauenbildung und Frauenseelsorge.

Er arbeitet deshalb auf der Landesebene strukturell und inhaltlich zusammen mit dem Bereich Frauenseelsorge des Bischöflichen Münsterschen Offizialats. Näheres regelt die Kooperationsvereinbarung mit dem Offizialat Oldenburg.

Der Landesverband kooperiert mit dem Diözesanverband Münster. Ziel ist der Austausch und die Vernetzung untereinander.

§ 13 Beschlussfassungen

Beschlüsse werden in allen Organen des Landesverbandes mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, soweit das Gesetz oder diese Satzung keine höhere Mehrheit vorsehen.

Eine Zustimmung von ⅔ aller anwesenden Stimmberechtigten der Landesversammlung ist bei nachfolgenden Entscheidungen erforderlich:

• Ausschluss eines Mitgliedes,

• Beschlussfassung über die Satzung und Satzungsänderungen,

• Auflösung des Verbandes.

§ 14 Protokoll

Von allen Sitzungen der Organe des Landesverbandes sind Niederschriften zu fertigen, die von der Versammlungsleiterin und der Protokollführerin zu unter-zeichnen sind.

§ 15 Auflösung des Landesverbandes

Die Auflösung des Landesverbandes kann nur von einer Landesversammlung beschlossen werden, die eigens zur Beschlussfassung hierüber einberufen worden ist. Die Auflösung bedarf der ⅔-Mehrheit aller anwesenden Stimmberechtigten der Landesversammlung. Vor Vollzug der Auflösung ist der Bundesvorstand der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands – Bundesverband e. V. anzuhören und die schriftliche Zustimmung des Offizials in Vechta einzuholen.

Bei Auflösung des Landesverbandes oder Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das Vermögen des Landesverbandes an die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands – Bundesverband e. V., der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke im Sinne der Zielsetzung des Landesverbandes zu verwenden hat.

§ 16 Schlussbestimmungen

Der Vorstand nach § 26 BGB ist berechtigt, mit Zustimmung des Landesvorstandes die Satzung oder eine nach § 7 beschlossene Satzungsneufassung vor der Eintragung zu ändern, wenn es infolge gerichtlicher, gesetzlicher oder kirchlicher Maßnahmen oder zur Eintragung einer beschlossenen Satzungsneufassung erforderlich werden sollte.

Beschlossen auf der Landesdelegiertenkonferenz am 05.09.2020 in Vechta.

Institutionelles Schutzkonzept

Die kfd im Landesverband Oldenburg hat sich im Januar 2025 ein intietutionelles Schutzkonzept gegeben:

'Die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (kfd)- Landesverband Oldenburg hat das Ziel Frauen in Kirche und Gesellschaft zu stärken. Das gemeinschaftliche Leben und Erleben des Glaubens stehen dabei im Mittelpunkt. Der Landesverband Oldenburg ist mit fast 4000 Mitgliedern und ca. 40 Gruppen der größte Frauenverband im Offizialatsbezirk Oldenburg.

Die Aufgaben und Ziele der Arbeit ergeben sich aus der Umsetzung der Satzung und den Vorgaben der verbandlichen Gremien.

Die Arbeit im kfd-Landesverband Oldenburg ist grundsätzlich getragen von einer Haltung der Wertschätzung und des gegenseitigen Respekts. Jede trägt dabei im alltäglichen Miteinander die Verantwortung für den jeweiligen Arbeitsbereich. Wir tragen eine große Verantwortung für die Schaffung von gewaltfreien Räumen, in denen Respektlosigkeit, sexualisierte Gewalt und geistlicher Missbrauch keinen Platz haben. Dazu gehören neben der täglichen Arbeit in der Geschäftsstelle und den verbandlichen Gremiensitzungen vor allem die Veranstaltungen.'

Das Schutkonzept liegt im kfd Büro vor und kann jederzeit angefordert werden: info@kfd-lv-oldenburg.de